Der Nachweis von zellfreier DNA (cfDNA) aus Blutproben (sogenannte Liquid Biopsy) kann ein vielversprechender Ansatz zur Früherkennung von Darmkrebs und präkanzerösen Läsionen wie Adenomen werden. Durch den Nachweis spezifischer molekularer Veränderungen, die mit Tumoren assoziiert sind, wie z. B. DNA-Methylierungsmuster, Mutationen oder Genomische Instabilitäten, könnte diese Methode eine hohe Sensitivität und Spezifität bieten und damit die Akzeptanz der non-invasiven Testverfahren weiter erhöhen. Dies fanden aktuell Forscher der Arbeitsgruppe im Prof. DC Chung der University of California heraus. Der cfDNA Test wies dabei eine Sensitivität von 83% für Damkrebs, eine Spezifität von 90% für fortgeschrittene Neoplasien und eine Sensitivität von 13% für fortgeschrittene Präkanzerosen, kommentiert Priv. Doz. Dr. Alexander Eickhoff vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke (N Engl J Med 2024;390:973-983; DOI: 10.1056/NEJMoa2304714, Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2304714).

Der Nachweis von zellfreier DNA (cfDNA) aus Blutproben (sogenannte Liquid Biopsy) kann ein vielversprechender Ansatz zur Früherkennung von Darmkrebs und präkanzerösen Läsionen wie Adenomen werden. Durch den Nachweis spezifischer molekularer Veränderungen, die mit Tumoren assoziiert sind, wie z. B. DNA-Methylierungsmuster, Mutationen oder Genomische Instabilitäten, könnte diese Methode eine hohe Sensitivität und Spezifität bieten und damit die Akzeptanz der non-invasiven Testverfahren weiter erhöhen. Dies fanden aktuell Forscher der Arbeitsgruppe im Prof. DC Chung der University of California heraus. Der cfDNA Test wies dabei eine Sensitivität von 83% für Damkrebs, eine Spezifität von 90% für fortgeschrittene Neoplasien und eine Sensitivität von 13% für fortgeschrittene Präkanzerosen, kommentiert Priv. Doz. Dr. Alexander Eickhoff vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke (N Engl J Med 2024;390:973-983; DOI: 10.1056/NEJMoa2304714, Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2304714).

Archiv des Autors: admin_LebensBlicke

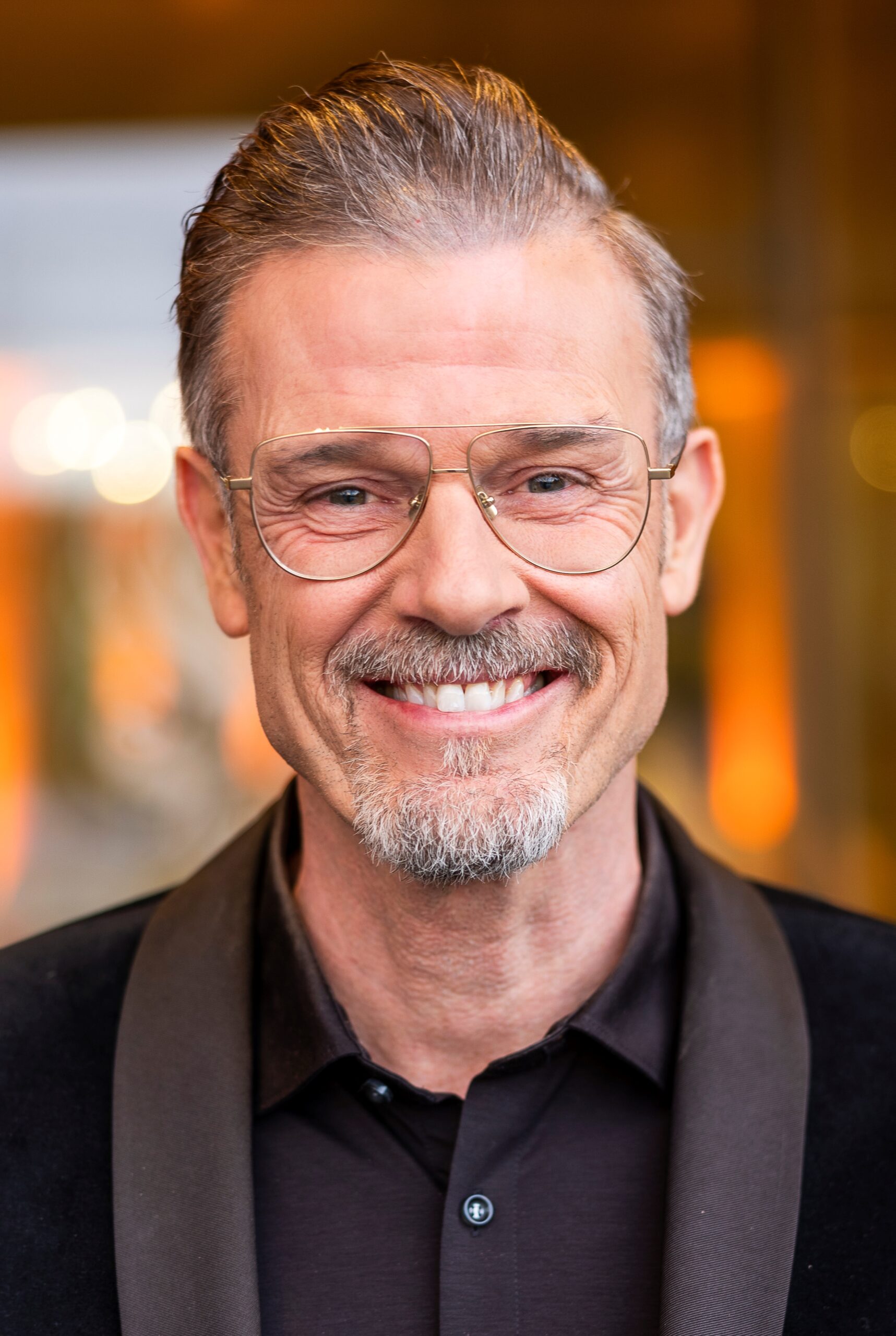

Michael Antwerpes ist Botschafter des Jahres 2025

Die Stiftung LebensBlicke konnte den TV-Moderator und Sportjournalisten Michael Antwerpes als neuen Botschafter für das Jahr 2025 gewinnen. Michael Antwerpes ist es ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Darmkrebs aufmerksam zu machen. Statement: „Botschafter des Jahres 2025 zu sein für die Stiftung LebensBlicke ist für mich eine besondere Ehre und auch ein persönliches Anliegen. Ich selbst gehe regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge und kann nur jeder und jedem raten, dies ebenfalls in Anspruch zu nehmen. Eine frühzeitige Erkennung erhöht die Heilungschancen enorm. Und wenn ich durch meine Rolle auch nur einen Mitmenschen mehr überzeuge, dann hat sich die Aufgabe schon gelohnt.“ Die Stiftung arbeitet mit vielen prominenten Befürwortern und bundesweit mit über 200 Regionalbeauftragten zusammen und motiviert die Bevölkerung zu lebensrettender Vorsorge. Foto: © privat.

Die Stiftung LebensBlicke konnte den TV-Moderator und Sportjournalisten Michael Antwerpes als neuen Botschafter für das Jahr 2025 gewinnen. Michael Antwerpes ist es ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Darmkrebs aufmerksam zu machen. Statement: „Botschafter des Jahres 2025 zu sein für die Stiftung LebensBlicke ist für mich eine besondere Ehre und auch ein persönliches Anliegen. Ich selbst gehe regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge und kann nur jeder und jedem raten, dies ebenfalls in Anspruch zu nehmen. Eine frühzeitige Erkennung erhöht die Heilungschancen enorm. Und wenn ich durch meine Rolle auch nur einen Mitmenschen mehr überzeuge, dann hat sich die Aufgabe schon gelohnt.“ Die Stiftung arbeitet mit vielen prominenten Befürwortern und bundesweit mit über 200 Regionalbeauftragten zusammen und motiviert die Bevölkerung zu lebensrettender Vorsorge. Foto: © privat.

Lebertransplantation bei kolorektalen Lebermetastasen

![]() Lebermetastasen kolorektaler Karzinome, welche chirurgisch dauerhaft nicht resezierbar sind, haben bekanntermaßen eine schlechte Prognose. Diese Patientinnen und Patienten benötigen eine Langzeit-Chemotherapie, welche sehr belastend ist, während die Tumorlast dennoch verbleiben kann. Dass in einer solchen Situation eine Lebertransplantation plus Chemotherapie das Gesamtüberleben verbessern könnte, zeigten Adam et al. in einer zuletzt in der renommierten Zeitschrift LANCET publizierten, prospektiv-kontrollierten Studie auf (TransMet-Studie mehrerer Zentren aus Frankreich). Hier wurden 94 Betroffene eingeschlossen, von denen 47 transplantiert wurden (und eine zusätzliche Chemotherapie erhielten), während weitere 47 sich nur einer Chemotherapie unterzogen. Die mediane Verlaufsbeobachtung lag bei knapp 5 Jahren. Das 5-Jahres-Überleben lag bei 56,6% in derjenigen Patientengruppe, welche mittels Lebertransplantation plus Chemotherapie therapiert wurde. Dem gegenübergestellt überlebten lediglich 12,6% aller Patientinnen und Patienten 5 Jahre nach Chemotherapie alleine, und der Unterschied war in der statistischen Analyse („Intention-to-treat“) hoch-signifikant. Dieser Unterschied war in der „Per Protokoll“-Analyse sogar noch größer (73,3% versus 9,3% Überlebensrate nach 5 Jahren). Die Komplikationsraten unterschieden sich in beiden Patientenkohorten nicht wesentlich. „Die Ergebnisse dieser wichtigen TransMet-Studie weisen auf die Relevanz der Lebertransplantation bei Patient:innen mit dauerhaft chirurgisch nicht-entfernbaren kolorektalen Lebermetastasen hin (vorausgesetzt, es liegen keine weiteren Fernmetastasen vor), so Professor Dr. Ines Gockel vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke.

Lebermetastasen kolorektaler Karzinome, welche chirurgisch dauerhaft nicht resezierbar sind, haben bekanntermaßen eine schlechte Prognose. Diese Patientinnen und Patienten benötigen eine Langzeit-Chemotherapie, welche sehr belastend ist, während die Tumorlast dennoch verbleiben kann. Dass in einer solchen Situation eine Lebertransplantation plus Chemotherapie das Gesamtüberleben verbessern könnte, zeigten Adam et al. in einer zuletzt in der renommierten Zeitschrift LANCET publizierten, prospektiv-kontrollierten Studie auf (TransMet-Studie mehrerer Zentren aus Frankreich). Hier wurden 94 Betroffene eingeschlossen, von denen 47 transplantiert wurden (und eine zusätzliche Chemotherapie erhielten), während weitere 47 sich nur einer Chemotherapie unterzogen. Die mediane Verlaufsbeobachtung lag bei knapp 5 Jahren. Das 5-Jahres-Überleben lag bei 56,6% in derjenigen Patientengruppe, welche mittels Lebertransplantation plus Chemotherapie therapiert wurde. Dem gegenübergestellt überlebten lediglich 12,6% aller Patientinnen und Patienten 5 Jahre nach Chemotherapie alleine, und der Unterschied war in der statistischen Analyse („Intention-to-treat“) hoch-signifikant. Dieser Unterschied war in der „Per Protokoll“-Analyse sogar noch größer (73,3% versus 9,3% Überlebensrate nach 5 Jahren). Die Komplikationsraten unterschieden sich in beiden Patientenkohorten nicht wesentlich. „Die Ergebnisse dieser wichtigen TransMet-Studie weisen auf die Relevanz der Lebertransplantation bei Patient:innen mit dauerhaft chirurgisch nicht-entfernbaren kolorektalen Lebermetastasen hin (vorausgesetzt, es liegen keine weiteren Fernmetastasen vor), so Professor Dr. Ines Gockel vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke.

Darmkrebs und Übergewicht – Zusammenhang unterschätzt!

Übergewicht gilt mit ca. 10% schon länger als ein Risikofaktor für die Entstehung von Darmkrebs. Diese Tatsache hat Heidelberger Forscher veranlasst, ihre große DACHS-Studie, eine der größten Datenpools weltweit, nach differenzierter Analyse erneut auf diese Tatsache zu untersuchen. Sie fanden dabei heraus, dass in Standardanalysen bisher relevante Fragen nicht ausreichend beantwortet worden sind. Die DACHS-Studie zeigt in einem zweiten Durchlauf nach Herausrechnen möglicher Verzerrungen, dass Übergewicht nicht nur für 10%, sondern mindestens für 20% der Darmkrebserkrankungen verantwortlich ist, und nicht nur für Darmkrebs, sondern auch für andere Erkrankungen wie z. B. Brustkrebs. „Diese neuen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr nachdrücklich, dass die Beratung übergewichtiger Patienten intensiv auch in Richtung auf dieses bisher unterschätzte Darmkrebsrisiko ausgerichtet sein sollte“, kommentiert Professor Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke (Obesity 2024, https://doi.org/10.1002/oby.24164).

Übergewicht gilt mit ca. 10% schon länger als ein Risikofaktor für die Entstehung von Darmkrebs. Diese Tatsache hat Heidelberger Forscher veranlasst, ihre große DACHS-Studie, eine der größten Datenpools weltweit, nach differenzierter Analyse erneut auf diese Tatsache zu untersuchen. Sie fanden dabei heraus, dass in Standardanalysen bisher relevante Fragen nicht ausreichend beantwortet worden sind. Die DACHS-Studie zeigt in einem zweiten Durchlauf nach Herausrechnen möglicher Verzerrungen, dass Übergewicht nicht nur für 10%, sondern mindestens für 20% der Darmkrebserkrankungen verantwortlich ist, und nicht nur für Darmkrebs, sondern auch für andere Erkrankungen wie z. B. Brustkrebs. „Diese neuen Ergebnisse unterstreichen einmal mehr nachdrücklich, dass die Beratung übergewichtiger Patienten intensiv auch in Richtung auf dieses bisher unterschätzte Darmkrebsrisiko ausgerichtet sein sollte“, kommentiert Professor Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke (Obesity 2024, https://doi.org/10.1002/oby.24164).

Bakterien können bei Darmkrebs-Entstehung beteiligt sein

Schon länger wird vermutet, dass im Darm lebende Bakterien (Mikrobiota) die Darmgesundheit beeinflussen und an der Entstehung von kolorektalen Karzinomen beteiligt sein können. Es ist bekannt, dass einige Arten des im Darm lebenden Bakterium Escherichia coli (E. coli) einen Giftstoff namens Colibactin produzieren können (pks+ E. coli), der ein starkes Mutagen ist und mit der Entstehung von Darmkrebs in Verbindung gebracht wird. Es war jedoch unklar, wie das instabile Colibactin in die Darmzellen gelangen und dort Schäden hervorrufen kann. Forscher aus den Niederlanden konnten jetzt in einer in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie zeigen, dass die Adhäsionsmoleküle FimH und FmlH für das Andocken der pks+ E. coli an die Darmwand verantwortlich sind und das Eindringen des Colibactin in die Darmzellen ermöglichen. Wenn die Forscher in einem Mausmodell die Adhäsion der Bakterien mit dem Wirkstoff Sibofimloc blockierten, konnten sie die genotoxische Wirkung und das Auftreten von kolorektalen Karzinomen deutlich abschwächen. „Diese Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Entstehung von Darmkrebs und gleichzeitig einen potenziellen Angriffspunkt, um die Entstehung von Darmkrebs verhindern zu können“, kommentiert Professor Dr. Ch. Eisenbach vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke.

Schon länger wird vermutet, dass im Darm lebende Bakterien (Mikrobiota) die Darmgesundheit beeinflussen und an der Entstehung von kolorektalen Karzinomen beteiligt sein können. Es ist bekannt, dass einige Arten des im Darm lebenden Bakterium Escherichia coli (E. coli) einen Giftstoff namens Colibactin produzieren können (pks+ E. coli), der ein starkes Mutagen ist und mit der Entstehung von Darmkrebs in Verbindung gebracht wird. Es war jedoch unklar, wie das instabile Colibactin in die Darmzellen gelangen und dort Schäden hervorrufen kann. Forscher aus den Niederlanden konnten jetzt in einer in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie zeigen, dass die Adhäsionsmoleküle FimH und FmlH für das Andocken der pks+ E. coli an die Darmwand verantwortlich sind und das Eindringen des Colibactin in die Darmzellen ermöglichen. Wenn die Forscher in einem Mausmodell die Adhäsion der Bakterien mit dem Wirkstoff Sibofimloc blockierten, konnten sie die genotoxische Wirkung und das Auftreten von kolorektalen Karzinomen deutlich abschwächen. „Diese Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Entstehung von Darmkrebs und gleichzeitig einen potenziellen Angriffspunkt, um die Entstehung von Darmkrebs verhindern zu können“, kommentiert Professor Dr. Ch. Eisenbach vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke.

Darmkrebs: Omega-3-Fettsäuren stoppen Entzündung

Der Darmtumor verhält sich „Wie eine Wunde, die nicht heilt“. So beschreiben Ramani Soundararajan und sein Team die Situation im Krebsgewebe (Gut DOI: 10.1136/gutjnl-2024-332535). Das sogenannte Lipidprofil der Tumore scheint einen proinflammatorischen Zustand aufzuweisen. Das führte zur Hypothese, dass Darmkrebs durch ein Ungleichgewicht zwischen proinflammatorischen und die Entzündung auslösenden Lipidmediatoren angetrieben wird. In der Folge führe das zu chronischen Entzündungen und zum Tumorwachstum. Das ergab sich aus einer Analyse von 162 Tumorproben von Krebspatienten. Die Autoren fanden eine übergroße Anzahl von Molekülen, welche die Entzündung fördern, parallel dazu einen Mangel an Molekülen, die die Entzündung positiv beeinflussen und die Heilung unterstützen. Diese wichtigen Erkenntnisse ebnen den Weg für einen neuen Behandlungsansatz, die sogenannte „Resolution Medicine“: Fokussierung auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Ernährung der Patienten, um damit den Darmkrebs effektiver behandeln zu können. Erreicht werden kann das, wenn Entzündungsprozesse durch gesunde, unverarbeitete Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Derivaten von Fischöl versucht werden umzukehren. So können Heilungsmechanismen des Körpers gestärkt werden, ergänzt durch ausgewogenen Schlaf und regelmäßige Bewegung. Darmkrebs zu vermeiden ist seit langem ein Kernanliegen der Stiftung Lebensblicke unter ihrem Vorsitzenden Professor Dr. J. F. Riemann. Text: Dr. H. Meyer – Stiftung LebensBlicke. Quelle: ÄrzteZeitung online 11.12.2024

Der Darmtumor verhält sich „Wie eine Wunde, die nicht heilt“. So beschreiben Ramani Soundararajan und sein Team die Situation im Krebsgewebe (Gut DOI: 10.1136/gutjnl-2024-332535). Das sogenannte Lipidprofil der Tumore scheint einen proinflammatorischen Zustand aufzuweisen. Das führte zur Hypothese, dass Darmkrebs durch ein Ungleichgewicht zwischen proinflammatorischen und die Entzündung auslösenden Lipidmediatoren angetrieben wird. In der Folge führe das zu chronischen Entzündungen und zum Tumorwachstum. Das ergab sich aus einer Analyse von 162 Tumorproben von Krebspatienten. Die Autoren fanden eine übergroße Anzahl von Molekülen, welche die Entzündung fördern, parallel dazu einen Mangel an Molekülen, die die Entzündung positiv beeinflussen und die Heilung unterstützen. Diese wichtigen Erkenntnisse ebnen den Weg für einen neuen Behandlungsansatz, die sogenannte „Resolution Medicine“: Fokussierung auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Ernährung der Patienten, um damit den Darmkrebs effektiver behandeln zu können. Erreicht werden kann das, wenn Entzündungsprozesse durch gesunde, unverarbeitete Lebensmittel mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Derivaten von Fischöl versucht werden umzukehren. So können Heilungsmechanismen des Körpers gestärkt werden, ergänzt durch ausgewogenen Schlaf und regelmäßige Bewegung. Darmkrebs zu vermeiden ist seit langem ein Kernanliegen der Stiftung Lebensblicke unter ihrem Vorsitzenden Professor Dr. J. F. Riemann. Text: Dr. H. Meyer – Stiftung LebensBlicke. Quelle: ÄrzteZeitung online 11.12.2024

Nachhaltigkeit in der Medizin – eine neue Herausforderung!

Das jüngste WebSeminar der Stiftung LebensBlicke hat auf das wichtige und zukunftsrelevante Thema „Nachhaltigkeit in der Medizin – eine neue Herausforderung auch für die Endoskopie“ aufmerksam gemacht. Es ist lange verdrängt worden, dass gerade auch die Endoskopie infolge der erheblichen Zunahme an interventionellen Eingriffen nicht nur einen relevanten CO2-Fußabdruck, sondern auch viel Müll, vor allem Sondermüll produziert. Besonders deutlich geworden ist das in der Corona-Pandemie. Erfahrene Referenten haben berichtet, dass vor allem in Krankenhäusern die Endoskopie mit zu den führenden Müllproduzenten zählt im Gegensatz zur niedergelassenen Praxis, wo nachvollziehbar deutlich sparsamer gearbeitet wird. Es ist erstaunlich, wie sich der CO2-Fußabdruck zusammensetzt, der vor allem verursacht wird durch Arztbesuche um den endoskopischen Eingriff, längere Patientenwege sowie auch des Personals. Die Referenten machten Vorschläge, wie man diese Bilanz verbessern kann und vor allem, welche Maßnahmen ökologisch wie ökonomisch sinnvoll sind. Die Diskussionsrunde war sich einig, dass dieses Thema relevant bleibt und weiterverfolgt werden muss, so das Fazit von Professor Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke.

Das jüngste WebSeminar der Stiftung LebensBlicke hat auf das wichtige und zukunftsrelevante Thema „Nachhaltigkeit in der Medizin – eine neue Herausforderung auch für die Endoskopie“ aufmerksam gemacht. Es ist lange verdrängt worden, dass gerade auch die Endoskopie infolge der erheblichen Zunahme an interventionellen Eingriffen nicht nur einen relevanten CO2-Fußabdruck, sondern auch viel Müll, vor allem Sondermüll produziert. Besonders deutlich geworden ist das in der Corona-Pandemie. Erfahrene Referenten haben berichtet, dass vor allem in Krankenhäusern die Endoskopie mit zu den führenden Müllproduzenten zählt im Gegensatz zur niedergelassenen Praxis, wo nachvollziehbar deutlich sparsamer gearbeitet wird. Es ist erstaunlich, wie sich der CO2-Fußabdruck zusammensetzt, der vor allem verursacht wird durch Arztbesuche um den endoskopischen Eingriff, längere Patientenwege sowie auch des Personals. Die Referenten machten Vorschläge, wie man diese Bilanz verbessern kann und vor allem, welche Maßnahmen ökologisch wie ökonomisch sinnvoll sind. Die Diskussionsrunde war sich einig, dass dieses Thema relevant bleibt und weiterverfolgt werden muss, so das Fazit von Professor Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke.

Krebsfrüherkennung in Deutschland

![]() Unabhängig von den Quellen, die Auskunft geben über die Inanspruchnahme der unterschiedlichen gesetzlichen Krebsfrüherkennungsprogramme, gibt es außer beim Mammographie-Screening keine Inanspruchnahme-Rate größer 50%. Damit ist ein Verbesserungspotenzial bei den Teilnahmequoten evident. Frau Dr. Ursula Will von der Präventionsambulanz des Nationalen Krebspräventionszentrums am DKFZ in Heidelberg berichtet über dessen Aufbau im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen DKFZ und Deutscher Krebshilfe. Unter anderem sieht man in diesem Projekt einen vielversprechenden Ansatz der personalisierten, risikoadaptierten Früherkennung von Krebs, in der individuelle Risiken wie genetische und biologische und lebensstilbedingte Merkmale berücksichtigt werden. In diesem Kontext wird die künstliche Intelligenz (KI) helfen, größere Mengen an künstlichen Daten zu analysieren und Muster, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen, zu erkennen. KI in Kombination mit Biomarkern (multi cancer detection tests) werden dann die Genauigkeit verbessern und die Individualisierung vorantreiben, urteilt Professor Dr. Dieter Schilling vom Vorstand der Stiftung Lebensblicke.

Unabhängig von den Quellen, die Auskunft geben über die Inanspruchnahme der unterschiedlichen gesetzlichen Krebsfrüherkennungsprogramme, gibt es außer beim Mammographie-Screening keine Inanspruchnahme-Rate größer 50%. Damit ist ein Verbesserungspotenzial bei den Teilnahmequoten evident. Frau Dr. Ursula Will von der Präventionsambulanz des Nationalen Krebspräventionszentrums am DKFZ in Heidelberg berichtet über dessen Aufbau im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen DKFZ und Deutscher Krebshilfe. Unter anderem sieht man in diesem Projekt einen vielversprechenden Ansatz der personalisierten, risikoadaptierten Früherkennung von Krebs, in der individuelle Risiken wie genetische und biologische und lebensstilbedingte Merkmale berücksichtigt werden. In diesem Kontext wird die künstliche Intelligenz (KI) helfen, größere Mengen an künstlichen Daten zu analysieren und Muster, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen, zu erkennen. KI in Kombination mit Biomarkern (multi cancer detection tests) werden dann die Genauigkeit verbessern und die Individualisierung vorantreiben, urteilt Professor Dr. Dieter Schilling vom Vorstand der Stiftung Lebensblicke.